17世紀のローマで、彫刻と建築の両分野を通して新しい芸術の時代を切り開いた人物が、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニです。彼は単なる彫刻家ではなく、光や動き、空間までもデザインした“バロック芸術の総合演出家”とも呼ばれています。

本記事では、ベルニーニの生涯と代表作、そして彼が生み出した独自の芸術世界をわかりやすく解説します。ローマの街を歩けば、彼の手による噴水や教会装飾が今も息づいており、その存在感は時を超えて輝きを放ち続けています。

彫刻や建築に詳しくない方でも、彼の作品がなぜこれほどまでに人々を惹きつけるのかが理解できるよう、背景や鑑賞のポイントも交えながら丁寧にご紹介します。ローマ芸術の中心にいた天才の魅力を、一緒に紐解いていきましょう。

ジャンロレンツォベルニーニとは?人物像と時代背景

まず、ベルニーニの人物像とその時代背景を見ていきましょう。彼は1598年、イタリアのナポリで生まれ、幼少期から彫刻家であった父の影響を強く受けました。ローマに移り住むと、才能が瞬く間に認められ、わずか二十歳前後で枢機卿や教皇の目に留まります。その後は、ローマ教皇庁の公式芸術家として多くの記念碑的作品を残しました。

生涯の要点:幼少期からローマの頂点へ

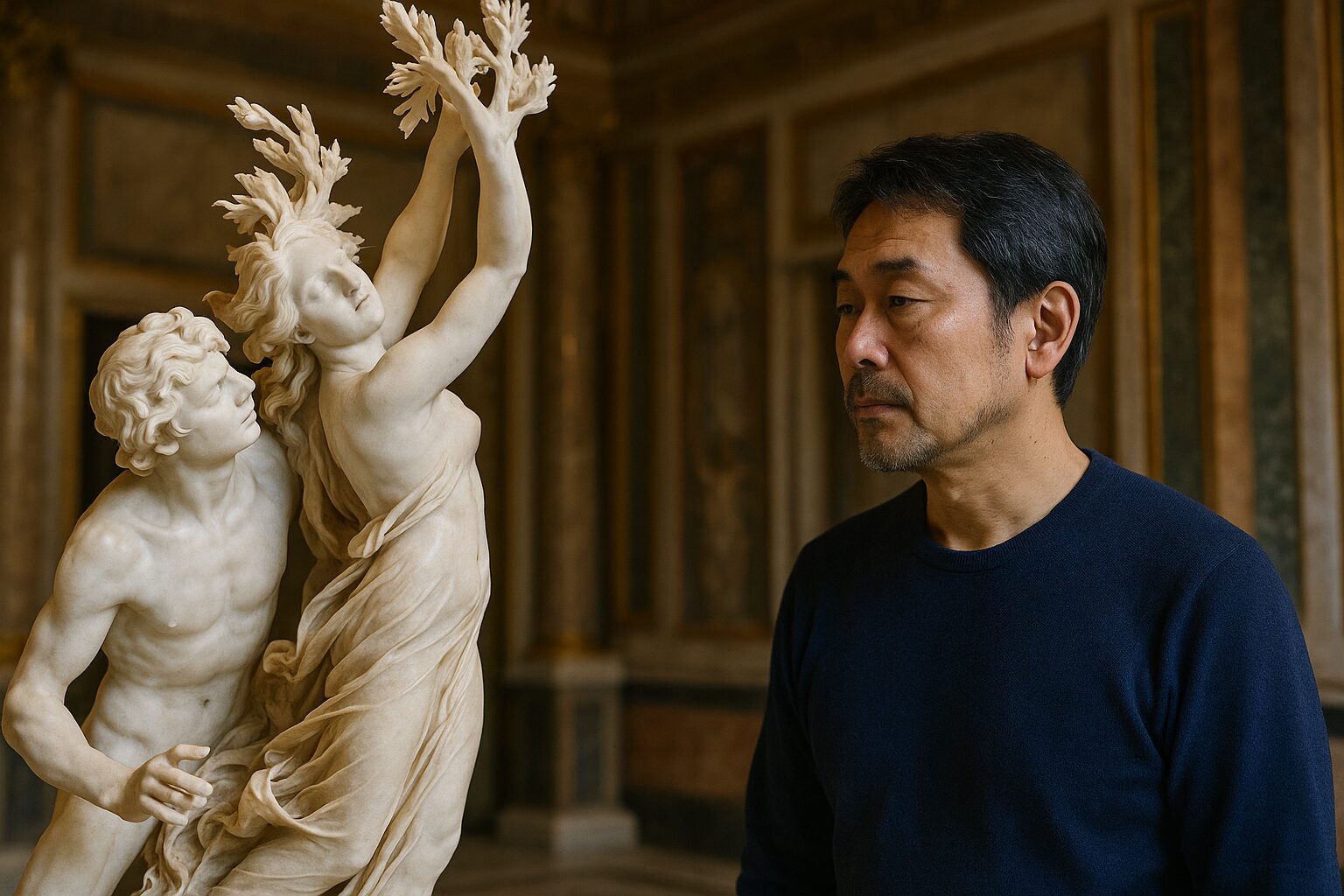

ベルニーニは若くして彫刻の才能を示し、ローマに拠点を移したのち、名門ボルゲーゼ家の支援を受けて頭角を現しました。代表作「アポロとダフネ」や「プロセルピナの略奪」を完成させる頃には、すでに“新時代の天才”と評されます。彼の生涯は約80年にわたりますが、その多くをローマで過ごし、都市の風景そのものを芸術作品へと変えていきました。

家族・師匠と初期作に見える才能

父ピエトロ・ベルニーニも著名な彫刻家であり、幼少期のジャンは工房で技術を学びました。大理石を削る手つきは父譲りながらも、人物の動きを捉える観察眼には早くから独自性がありました。師匠というより、家族そのものが彼の初めての「学校」だったのです。

バロック期のローマと宮廷文化の空気

当時のローマは、宗教改革後の活気に満ちた都市でした。芸術は信仰を伝える手段として重視され、壮大で感情豊かな表現が求められていました。ベルニーニはこの時代の期待に応える形で、教会建築や彫刻を通して“神の劇場”を演出し、民衆に深い印象を与えます。

作風のキーワード:動勢・劇性・光の演出

ベルニーニの作品は、静止しているのに動きを感じさせることが特徴です。たとえば「アポロとダフネ」では、女性が木へと変わる瞬間の“時間”まで彫刻に込められています。さらに彼は自然光を巧みに取り込み、彫像がまるで呼吸しているかのような空間を作り出しました。

評価の変遷:近世から現代の再評価まで

彼の死後、バロック芸術は一時的に過剰と見なされましたが、19世紀以降になると再び注目を集めます。現在ではミケランジェロと並ぶ「イタリア美術の二大巨匠」とされ、美術館や大学でも研究が進んでいます。現代アーティストにも多大な影響を与えていることは言うまでもありません。

具体例:ベルニーニは聖テレサ像の制作にあたり、彫刻だけでなく照明の角度まで計算しました。天井から差し込む金属の光線が、神の啓示を表すよう設計されており、建築・彫刻・光が一体化した空間芸術となっています。

- 父の影響を受け、幼少期から彫刻に親しむ

- ローマで頭角を現し、教皇の庇護を得る

- バロック時代の宗教的熱気と調和した作風

- 光と動きを操る「空間芸術家」としての一面

- 現代に至るまで研究と再評価が続いている

代表的な彫刻作品の見どころ

次に、ベルニーニが手掛けた代表的な彫刻作品を詳しく見ていきましょう。彼の作品は、単なる「美しい像」ではなく、見る角度や光の当たり方によって表情を変える劇的な体験をもたらします。中でもボルゲーゼ美術館に収蔵される作品群は、彼の創作の真髄を感じられる名作ばかりです。

『アポロとダフネ』:動く大理石の極致

この作品は、ギリシャ神話を題材にしたベルニーニの代表作です。アポロがダフネを追いかけ、彼女が月桂樹へと姿を変える瞬間を描いています。枝や葉に変化していく手指の繊細な表現は、まるで時間が止まったかのよう。観る者に“動く石”という感覚を与える見事な構成です。

『プロセルピナの略奪』:肌と涙の表現

この作品では、冥界の神プルトーネがプロセルピナを抱き上げる場面が描かれています。プルトーネの手がプロセルピナの太ももを押す跡まで彫り込まれ、人肌の柔らかさを石で再現。涙を浮かべた表情からは、恐怖と美しさが同時に伝わります。

『聖テレサの法悦』:信仰と劇場性の融合

ベルニーニの宗教作品の中でも特に知られるこの彫刻は、聖女テレサが神の愛に包まれる瞬間を表しています。彫像の上部には黄金の光線が降り注ぎ、観る者は神聖な劇場の観客となります。信仰と美術の融合が見事に成し遂げられた作品です。

『ダビデ』と『コンスタンティヌスの幻視』の比較

「ダビデ」は、若き英雄が石を投げる一瞬を切り取った作品です。ミケランジェロ版が静的であるのに対し、ベルニーニ版は動きと緊張感に満ちています。後年の「コンスタンティヌスの幻視」では、信仰に導かれる皇帝の姿を描き、人物表現の深みをさらに増しています。

肖像と胸像:生きた表情を刻む技

ベルニーニは、教皇や貴族の肖像胸像でも高く評価されました。大理石の表面にわずかな呼吸のような動きを与え、まるで今にも話し出しそうな存在感を持たせています。彼の手にかかると、冷たい石が人間の温度を帯びるのです。

具体例:例えば「アポロとダフネ」は、入口から近づくときの視線誘導が緻密に計算されています。正面ではなく斜めから見ると、アポロの手がダフネに触れる直前の“決定的瞬間”が浮かび上がります。

- ベルニーニの彫刻は「動き」と「光」で語る芸術

- 大理石に柔らかさや涙の質感を再現

- 宗教的テーマを劇的に演出し感情を伝える

- ミケランジェロとの比較で独自の動勢を確認できる

- 肖像作品にも生命感が宿っている

建築と都市デザイン:ローマという舞台装置

彫刻家として知られるベルニーニですが、彼の才能は建築や都市設計にも及びました。ローマの街並みをひとつの舞台と見なし、人々の視線や動きをデザインした彼の建築は、まさに“劇場型都市”の原点といえるでしょう。宗教と芸術が交差するローマで、彼は空間そのものを表現の道具としました。

サン・ピエトロ大聖堂の天蓋(バルダッキーノ)

ベルニーニが手掛けたサン・ピエトロ大聖堂の天蓋は、高さ約29メートルの巨大な青銅製構造物です。ねじれた柱と布のような天蓋が印象的で、天上と地上をつなぐ象徴的存在として設計されました。単なる装飾ではなく、信仰の中心に立つ「精神的な柱」としての意味を持ちます。

サン・ピエトロ広場のコロネード:抱擁する腕

広場を囲む円形の柱廊(コロネード)は、まるで人々を包み込む腕のように設計されています。ベルニーニは、訪れる信者が聖堂へ向かう動線を意識し、遠近感や視覚効果を計算に入れて設計しました。その結果、建築と心理が一体となった壮大な体験空間が生まれたのです。

ローマの噴水:四大河/トリトン/舟の物語

ベルニーニは噴水の設計にも天才的な手腕を発揮しました。ナヴォーナ広場の「四大河の噴水」では、世界の四つの大河を象徴する人物像を配置し、自然と神話を融合させています。「トリトンの噴水」「舟の噴水」なども、都市の美観と生活のリズムを調和させた代表作です。

教会の礼拝堂・ファサードに見る演出

彼の設計には、舞台装置のような構成が随所に見られます。たとえば、サンタンドレア・アル・クイリナーレ教会では、曲線を活かした壁面と天窓の光が、訪れる者を神秘の世界へ導きます。ベルニーニは建築を通して「信仰の体験」をデザインしたのです。

舞台美術的発想と都市景観への影響

ベルニーニの建築思想は、後の都市計画にも影響を与えました。視線の流れ、動線、光の導入など、現代の空間デザインにも通じる考え方です。彼にとってローマ全体がひとつの劇場であり、市民一人ひとりがその登場人物でした。

具体例:ナヴォーナ広場の「四大河の噴水」は、昼と夜で全く印象が異なります。日中は水と石のコントラストが際立ち、夜はライトアップされた光が彫刻を神秘的に照らします。ベルニーニはこの“時間の演出”さえ設計していました。

- ベルニーニは都市全体を「舞台」として設計した

- サン・ピエトロ大聖堂の天蓋は信仰の中心的象徴

- コロネードは人々を包み込むような造形美を持つ

- 噴水作品には自然と神話が融合している

- 光や動線の設計思想は現代デザインにも通じる

どこで見られる?作品の所在地ガイド

ベルニーニの作品を実際に鑑賞するには、ローマをはじめとしたイタリア各地が最も充実しています。さらにヨーロッパやアメリカ、日本にも関連作品や複製が存在します。ここでは主要な鑑賞スポットを地域別に紹介します。

ローマ市内:ボルゲーゼ美術館と主要教会

ローマでは、ボルゲーゼ美術館が最大の見どころです。「アポロとダフネ」「プロセルピナの略奪」など、彼の若き日の傑作が一堂に集まっています。また、サンタ・マリア・デッラ・ヴィットリア教会では「聖テレサの法悦」を鑑賞できます。どちらも午前中の柔らかな光で観るのがおすすめです。

イタリア各都市:ナポリ・フィレンツェなど

ナポリでは彼の父ピエトロの作品も含め、初期の影響を感じられます。フィレンツェのバロック建築にもベルニーニの手法が伝わっており、特に礼拝堂の照明設計には共通点が見られます。彼の影響はローマを超えて広がっていました。

ヨーロッパ主要館:ロンドン・パリ・ウィーン

ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館やパリのルーヴル美術館には、ベルニーニの肖像胸像やデッサンが所蔵されています。ウィーン美術史美術館でも彼の影響を受けた彫刻が展示されており、ヨーロッパ全体にその足跡が残ります。

アメリカの所蔵先:メトロポリタンほか

アメリカではニューヨークのメトロポリタン美術館に彼の小品が展示されています。宗教的なモチーフだけでなく、肖像や装飾デザインなど多面的な作品が見られ、ベルニーニの幅広い才能を感じられます。

日本で見られる関連資料・複製の手がかり

日本では原作を直接見る機会は限られますが、美術館の特別展や複製展示、大学の美術資料館で研究用の模型を見ることができます。特に国立西洋美術館や東京藝術大学資料館では、ベルニーニ関連の図版や研究書が充実しています。

具体例:ローマ中心部では、ナヴォーナ広場、スペイン広場、サン・ピエトロ大聖堂を徒歩で巡るだけで、ベルニーニの作品に次々と出会えます。街歩きそのものが彼の作品鑑賞になるのです。

- ローマではボルゲーゼ美術館と教会が必見

- イタリア他都市でも影響を感じる建築が多い

- ヨーロッパ各国に胸像や素描が残る

- アメリカでも小品が展示されている

- 日本では複製や研究資料を通して学べる

パトロンと人間関係:権力と競争のダイナミクス

ベルニーニの成功の裏には、教皇や貴族との深い関係がありました。芸術家であると同時に、彼は政治的な駆け引きの中を生きた人物でもあります。彼の作品には、パトロン(支援者)の意向や時代背景が色濃く反映されており、その人間関係を知ることで、作品の意味がより立体的に浮かび上がります。

ウルバヌス8世とボルゲーゼ家の後援

ウルバヌス8世(教皇)はベルニーニの最大の理解者でした。若き芸術家に大聖堂や噴水の設計を任せ、破格の支援を与えます。ボルゲーゼ家の枢機卿もまた彼を見出した重要な存在で、ベルニーニはその信頼に応える形で多くの傑作を生み出しました。

ボッロミーニとの確執と相互刺激

同時代の建築家ボッロミーニとは、ライバル関係にありました。互いにローマで活躍しながらも、作風や哲学が対照的だったため、たびたび比較されました。しかし一方で、この競争がバロック建築の発展を大きく推し進めたのも事実です。両者の作品を見比べることで、当時の創造的緊張が感じられます。

マデルノら同時代の巨匠との接点

ベルニーニは前世代の巨匠カルロ・マデルノから多くを学びました。彼の下で建築の基礎を磨き、後に独自の美学を築き上げます。彫刻・絵画・建築の境界を超えた表現は、この時代の巨匠たちとの交流から育まれたといえるでしょう。

工房運営と分業体制:職人たちの役割

彼のもとには多くの弟子や職人が集まり、大規模な工房が運営されていました。ベルニーニは設計や最終仕上げに集中し、石の切り出しや細部の整形は熟練の職人が担当。彼の作品は個人の天才だけでなく、チームの技術と協働の成果でもあります。

注文と政治:成功と挫折の局面

教皇交代や政治情勢の変化によって、彼の地位が危うくなることもありました。特に一時期は失脚を経験しましたが、その後再び復権を果たし、晩年まで創作を続けます。華やかな成功の陰には、芸術と権力の微妙な均衡があったのです。

ミニQ&A:

Q1:ベルニーニはどのようにして教皇の信頼を得たのですか?

A:若くして彫刻の才能を発揮し、ウルバヌス8世の甥・シピオーネ・ボルゲーゼの推薦を受けたことがきっかけです。大聖堂装飾での成果が評価され、一気に宮廷芸術家の地位に登り詰めました。

Q2:ライバルのボッロミーニとの関係はどうでしたか?

A:芸術的には互いを刺激し合う存在でしたが、性格や手法の違いから緊張関係が続きました。それでもお互いの存在が、ローマの芸術をより豊かにしたといわれています。

- ベルニーニの成功は教皇や貴族の支援が鍵

- ボッロミーニとの競争が創造性を高めた

- マデルノなど先達からの学びが作風を支えた

- 工房による分業体制が大作を支えていた

- 政治変化に翻弄されながらも芸術を貫いた

影響と学び方のヒント

最後に、ベルニーニが後世に与えた影響と、現代の私たちが彼の作品から学べるポイントをまとめます。彼の創作は単なる過去の美術史ではなく、現代建築やデザイン、映像表現にも通じる普遍的な発想に満ちています。

バロック以後の彫刻・建築への影響

ベルニーニが確立した「動勢」と「空間の統合」は、後のロココや新古典主義にも影響を与えました。彼の設計思想は、19世紀の都市計画や近代建築の装飾概念にも受け継がれています。彼の存在なしには、ヨーロッパ美術の進化を語ることはできません。

現代アートや映画美術に通じる演出性

ベルニーニが得意とした光と構図の演出は、現代の映画や舞台美術に通じています。特に「観客の視点を操作する」手法は、映画監督たちがよく引用する要素です。視覚的なドラマを生み出す彼の技法は、時代を越えて多くのクリエイターに影響を与えています。

鑑賞のポイント:角度・光・素材を見る

彼の作品を観る際は、正面だけでなく周囲を回ってみるのがおすすめです。角度によって構図や感情が変化し、光の当たり方によって彫刻が“語り出す”瞬間があります。大理石の質感や彫り跡の繊細さも、鑑賞の楽しみのひとつです。

旅行計画のコツとマナー:教会での心得

ベルニーニの多くの作品は、今も教会内に展示されています。鑑賞時は静粛を保ち、写真撮影の可否を事前に確認しましょう。ローマ市内では複数の作品を一日で巡ることも可能ですが、余裕を持ったスケジュールが理想です。

用語ミニ解説:バロック/コロネードほか

「バロック」とは、感情や動きを重視した17世紀の芸術様式です。「コロネード」は並列した円柱列のことを指し、ベルニーニのサン・ピエトロ広場がその代表例です。これらの用語を理解しておくと、作品の構造や意図がより深く味わえます。

具体例:ローマを訪れた際、ナヴォーナ広場で噴水の前に立ち、ベルニーニの視点を想像してみましょう。水音、人の流れ、建物の光。それらすべてが彼の「作品の一部」だと気づく瞬間が訪れます。

- ベルニーニの思想は近代以降の建築に影響

- 現代映画や舞台にも通じる演出感覚を持つ

- 鑑賞時は角度・光・素材を意識することが大切

- 教会鑑賞ではマナーを守り静かに観賞を

- 用語を理解することで作品の理解が深まる

まとめ

ジャン・ロレンツォ・ベルニーニは、単なる彫刻家ではなく、空間や光までも操った「総合芸術家」でした。彼の作品には、信仰と人間の感情、そして都市そのものを舞台に見立てた壮大な構想が息づいています。ローマを歩けば、その痕跡が今も至るところに残り、17世紀の息づかいを感じ取ることができます。

大理石の中に生命を宿し、建築に感情を吹き込んだベルニーニの世界は、時代を越えて多くの人々を魅了し続けています。彼の作品を通して、芸術が人間の心にどれほど深く作用するかを実感できるでしょう。ローマを訪れる機会があれば、ぜひ彼の作品を“自分の目で確かめる”旅をおすすめします。